Ракетный поезд “баргузин”

Содержание:

- В литературе

- Примечания

- В литературе

- Разгром поездов

- БЖРК «Скальпель» — предыдущие поколение ядерных поездов

- Пентагон дает добро

- Структура ГПУ

- Новый железнодорожный ракетный комплекс РФ

- Что такое БЖРК

- Новое поколение БЖРК “Баргузин”

- Состав номер ноль

- БЖРК «Скальпель» — предыдущие поколение ядерных поездов

- Существует ли БЖРК сейчас?

- Ядерный чемоданчик

В литературе

- Комплекс описан в фантастическом постапокалипсическом романе В. Березина «Путевые знаки» из серии Вселенная Метро 2033. На Варшавском вокзале главные герои находят законсервированный «Скальпель» и отправляются из Санкт-Петербурга в Москву.

- В романе Д. Корецкого «Атомный поезд» описывается вымышленный современный БЖРК.

- В романе Дэйла Брауна «План Атаки» Россия в нарушение договоров о СНВ восстанавливает ракетные поезда, которые становятся для американцев одной из основных целей после удара российской стратегической авиации по США. Утверждается, что СССР располагал 150 БЖРК с тремя ракетами каждый, а также то, что ракета РТ-23 УТТХ представляла собой копию ракет американского БЖРК «Миротворец».

Примечания

В литературе

- Комплекс описан в фантастическом постапокалипсическом романе В. Березина «Путевые знаки» из серии Вселенная Метро 2033. На Варшавском вокзале главные герои находят законсервированный «Скальпель» и отправляются из Санкт-Петербурга в Москву.

- В романе Д. Корецкого «Атомный поезд» описывается вымышленный современный БЖРК.

- В романе Дэйла Брауна «План Атаки» Россия в нарушение договоров о СНВ восстанавливает ракетные поезда, которые становятся для американцев одной из основных целей после удара российской стратегической авиации по США. Утверждается, что СССР располагал 150 БЖРК с тремя ракетами каждый, а также то, что ракета РТ-23 УТТХ представляла собой копию ракет американского БЖРК «Миротворец».

Разгром поездов

Двенадцать советских ракетных поездов стали для американцев зубной болью. Разветвленная железнодорожная сеть СССР (напомню, что каждый поезд, несший на борту 30 ядерных зарядов, мог в сутки перемещаться на 1 тыс км), наличие многочисленных естественных и искусственных укрытий не позволяли с достаточной степенью уверенности определять их нахождение, в том числе с помощью спутников. США ведь тоже в 60-х годах прошлого века делали попытки создать подобные поезда. Но из этого ничего не вышло. По сведениям зарубежных источников, опытный образец БЖРК до 1992 года проходил испытания на железнодорожном полигоне США и Западном ракетном полигоне (авиабаза Ванденберг, Калифорния). Он состоял из двух типовых локомотивов, двух пусковых вагонов с МБР «МХ», командного пункта, вагонов системы обеспечения и вагонов для личного состава. Пусковой вагон, где находилась ракета, были длиной почти 30 м, массой около 180 тонн и, также как и в СССР, имел восемь колесных пар.

Но при этом американским инженерам, в отличие от советских, не удалось создать эффективные механизмы опускания контактной сети и отвода ракеты во время ее старта в сторону от поезда и железнодорожных путей (ракета «МХ» была изначально разработана для шахтного варианта базирования). Поэтому запуск ракет американскими БЖРК предполагался со специально оборудованных стартовых площадок, что, конечно, значительно снижал фактор скрытности и внезапности. Кроме того, в отличие от СССР, в США менее развита железнодорожная сеть, и железные дороги принадлежат частным компаниям. А это создавало множество проблем, начиная от того, что для управления локомотивами ракетных поездов пришлось бы привлекать гражданский персонал, заканчивая проблемами с созданием системы централизованного управления боевым патрулированием БЖРК и организацией их технической эксплуатации.

С другой стороны, работая над проектом своего БЖРК, американцы, фактически,подтвердили выводы советских военных об эффективности этого «оружия возмездия» как такового. Американские военные были намерены получить 25 БЖРК. По их расчетам, при рассредоточении такого количества ракетных поездов на участках железной дороги общей протяженностью в 120 тыс км вероятность поражения этих БЖРК 150 советскими МБР «Воевода» составляет всего 10 (!) %. То есть, если применить эти расчеты к советским ракетным поездам, то 150 американских ракет MX смогут поразить не более 1-2 советских БЖРК. А оставшиеся 10 через три минуты после начала нападения обрушат на США залп из 300 ядерных зарядов (30 ракет по 10 зарядов в каждой). А если учесть, что к 1992 году боевые железнодорожные ракетные комплексы в Советском Союзе производились уже СЕРИЙНО, то картина для американцев получалась совсем печальная. Однако, дальше произошло то, что произошло с десятками, а то и сотнями уникальных советских военных инженерных разработок. Сначала, по настоянию Великобритании, с 1992 года Россия поставила свои БЖРК «на прикол» — в места постоянной дислокации, затем – в 1993 году, обязалась, согласно договора СНВ-2, в течение 10 лет уничтожить все ракеты РТ-23УТТХ. И хотя этот договор, фактически, так и не вступил в законную силу, в 2003-2005 году все российские БЖРК были сняты с боевого дежурства и утилизированы.Внешний облик двух из них сейчас можно посмотреть только в музее железнодорожной техники на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга и в Техническом музее АвтоВАЗа.

БЖРК «Скальпель» — предыдущие поколение ядерных поездов

Впервые разработки ядерных поездов начали проводиться в 60-х годах двадцатого века. Работы велись в СССР и США примерно параллельно.

При чем идею создания, по легенде, подбросили, именно, американцы. После неудачных попыток Соединенных Штатов по созданию комплекса было решение пустить дезинформацию о том, что такие поезда активно создаются и скоро выйдут на рельсы. Цель ложной информации была одна — заставить Советский Союз вкладывать огромные средства в нереализуемую задумку. В итоге — результат превзошел все ожидания.

13 января 1969 года был подписан Приказ Главнокомандующего «О создании подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) с ракетой РТ-23», во исполнение которого к 1980-м годам в СССР впервые в мире был запущен в производство и испытан в условиях, приближенных к боевым, ракетоносец на железнодорожной платформе, аналогов которому не было и нет во всем мире. Как говорили специалисты, на планете не существует более грозного и мобильного орудия, чем подвижный железнодорожный боевой состав с континентальной ракетой на борту.

Над созданием комплекса работал коллектив Российской Академии Наук во главе с братьями Алексеем и Владимиром Уткиными. В ходе создания перед конструкторами стояло несколько серьезных трудностей.

- Во-первых, масса поезда — огромный вес мог деформировать железнодорожное полотно. Вес самой маленькой МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) составлял 100 тонн.

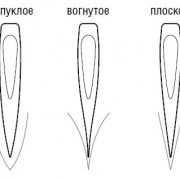

- Во-вторых, прямое пламя при запуске ракеты расплавляло поезд и рельсы, на которых он стоял.

- В-третьих, контактная сеть над вагоном, естественно, была препятствием для запуска ракеты. И это далеко не весь список проблем, с которыми столкнулись советские специалисты.

В БЖРК были использованы ракеты РТ-23У (по классификации НАТО СС-24 «Скальпель»). Для состава были изготовлены специальные ракеты, обладающие выдвижными соплом и обтекателем. Одна ракета несет разделяющуюся головную часть типа «MIRV» с 10 боеголовками мощностью 500 килотонн каждая.

Для распределения нагрузки на пути было принято оригинальное решение. Три вагона были соединены жесткой сцепкой, что обеспечило распределение веса ракеты на более длинный участок железнодорожного полотна. В боевом состоянии выдвигались специальные гидравлические лапы.

Для отведения контактной подвески сети, мешающей запуску было придумано специальное устройство, которое аккуратно убирало провода из зоны работы комплекса. Сеть перед запуском обесточивалась.

Для запуска ракеты было придумано также гениальное решение — минометный пуск. Пороховой заряд выбрасывал ракету на 20 метров над землей, после этого еще один заряд корректировал наклон сопла ракеты в сторону от поезда и уже после этого включался двигатель первой ступени. Таким образом столб пламени огромной температуры не наносил повреждений вагонам и путям, а был направлен в нужную сторону.

Автономность ракетного поезда составляла более 20 суток.

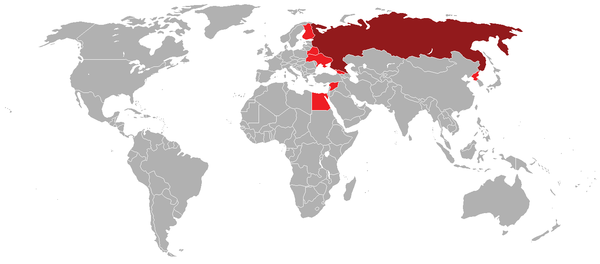

20 октября 1987 года, после проведенных на Семипалатинском полигоне испытаний, ракетный полк РТ-23УТТХ «Молодец» заступил на боевое дежурство. А уже к 1989 году на территории СССР были развернуты 3 дивизии БЖРК, рассредоточенные на расстоянии многих тысяч километров: в Костромской области, в Пермском и Красноярском краях.

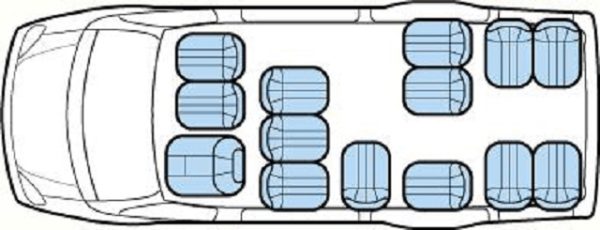

Устройство БЖРК включает в себя железнодорожные модули различных назначений, а именно: 3 пусковых модуля МБР РТ-23УТТХ, 7 вагонов в составе командного модуля, модуль с запасами ГСМ в железнодорожной цистерне и 2 тепловоза модификации ДМ-62. Работа над усовершенствованием оборудования не прекращалась и после поступления в войска, и его боевой потенциал неуклонно рос.

БЖРК «Молодец» были кошмаром для американцев. На отслеживание поездов-призраков выделялись огромные средства. Спутники-разведчики искали 12 поездов-призраков по всей стране и никак не могли отличить боевой комплекс от состава с рефрижераторами (вагонами-холодильниками), везущими продукты питания.

После развала Советского Союза, уже в России все изменилось. 3 января 1993 года в Москве подписывается договор СНВ-2, согласно которому РФ должна уничтожить часть своего ракетного потенциала, в том числе и ракеты РТ-23У, поэтому к 2005 году, по официально версии, все БЖРК снимаются с боевого дежурства и уничтожаются, а несколько уцелевших отправляются на хранение для дальнейшей утилизации.

Комплекс официально стоял на боевом дежурстве в Советском Союзе в течение примерно 20 лет, до 2005 года.

Пентагон дает добро

БЖРК «Баргузин» начали создавать в МИТе в 2012 году. Разумеется, при этом был использован опыт, полученный при разработке «Молодца». Благодаря этому сроки ОКР удалось существенно сократить. И на момент принятия решения об остановке проекта степень готовности конструкторской документации была весьма высока.

Весной 2016-го началось создание отдельных элементов комплекса. А осенью того же года на космодроме Плесецк успешно завершились бросковые испытания ракеты «Ярс-М». Предполагалось начать серийное производство ракетных поездов в самом начале 20-х годов.

Проект остановлен в марте 2018-го. Однако это не означает, что при определенных обстоятельствах к нему невозможно будет вернуться. Есть сведения, что МИТ может вновь приступить к разработке «Баргузина» в обозримом будущем.

А помимо этих сведений, есть и вполне объективные обстоятельства. А они таковы: в начале сентября заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер выступил с заявлением о том, что США начинают модернизацию своих ядерных сил. В части средств наземного базирования предполагается замена устаревших МБР «Минитмен-3» на более современные средства доставки боеголовок. Также следует ожидать, что для проектируемой стратегической АПЛ нового поколения «Колумбия» будут созданы и новые ракеты взамен «Трайдент-2». К их мощности особых претензий у американцев нет, но способность преодоления систем ПРО оставляет желать лучшего.

«Примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь нашей ядерной модернизации», – сказал Суфер. Так что дожидаться сложа руки всей этой мощи было бы смертельно опасно. И одним из эффективных ответов на инициативу Пентагона стало бы создание БЖРК «Баргузин».

Структура ГПУ

Новый железнодорожный ракетный комплекс РФ

В настоящее время по разным причинам на вооружении ни одной из армий мира не стоят железнодорожные пусковые установки. Российская Федерация единственная, кто с 2012 года ведет работы по созданию указанного вида вооружения, и к настоящему времени разработала предварительные проекты железнодорожной пусковой установки, отвечающей всем современным требованиям, предъявляемым к стратегическому вооружению.

Известно, что проектное название нового БЖРК — «Баргузин». Проектная документация свидетельствует о том, что «Баргузин» будет собран из двух основных частей: железнодорожной пусковой установки и боевой ракеты.

Железнодорожная пусковая установка будет располагаться на железнодорожной платформе, к которой присоединена специальная балка с подъемной стрелой и механизмом управления. На железнодорожную стрелу крепится подъемная рама с возможностью продольного перемещения. ТПК (торпедный корпусный перфоратор) с ракетой будет держаться за счет опор, которые крепятся на опорных плитах и снабжены поворотными тягами.

Ракета приводится на старт из ТПК, команды на который подаются из специального вагона в составе БЖРК с выведенными к нему системами управления. При пуске ракеты крыша вагона раскрывается (откидывается), за счет чего образуется необходимое для производства запуска расстояние.

Сравнительные характеристики

| Параметр | БЖРК «Баргузин» | БЖРК «Молодец» |

| Дата принятия на вооружение | 2009 | 1989 |

| Длина ракеты, м | 22,7 | 22,6 |

| Стартовая масса, т | 47,1 | 104,5 |

| Максимальная дальность, км | 11000 | 10 100 |

| Количество и мощность боевых блоков, Мт | 3-4 X 0.15; 3-4 X 0.3 | 10×0,55 |

| Количество локомотивов | 1 | 3 |

| Количество ракет | 6 | 3 |

| Автономность, суток | 28 | 28 |

Преимущества нового БЖРК:

- Меньший вес поезда

- Современные навигационные системы

- Большая точность попадания ракет

Ракеты

На стадии разработки проектной документации, перед разработчиками и командованием стоял выбор – какую из современных ракет, состоящих на вооружении в российской армии, использовать в качестве снаряда на БЖРК «Баргузин». После многочисленных обсуждений были выбраны ракеты системы Ярс и Ярс-М. Данная ракета является твердотопливной баллистической ракетой шахтного и мобильного базирования с отделяющейся головной частью, максимальная дальность полета которой составляет 11 000 километров, а мощность заряда в тротиловом эквиваленте составляет от 150 до 300 килограммов. Указанная баллистическая ракета великолепно проявила себя в ходе предварительных испытаний.

Что такое БЖРК

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) – это мобильный носитель ядерного оружия стратегического назначения. Сначала для его обозначения использовалась другая аббревиатура – БРЖДК, но постепенно «лишняя» буква исчезла. По своему внешнему виду это обычный поезд, что делает его обнаружение и отслеживание крайне сложной задачей для потенциального противника. Кроме того, такой носитель отличается высокой подвижностью: он способен в течение суток преодолевать сотни и даже тысячи километров. Скрытность и мобильность – это наиболее важные свойства, что позволяют рассчитывать на то, что комплекс сумеет «пережить» первый ядерный удар со стороны агрессора и осуществить ответный запуск.

Новое поколение БЖРК “Баргузин”

Работы над БЖРК под названием “Баргузин” в России начались в 2012 году, когда стало окончательно ясно, что Запад рассматривает нашу страну как главного противника. НАТО двинулось на Восток, в Европе стали разворачивать системы ПРО, а ракеты “Булава” для стратегических подводных лодок нового поколения на тот момент не оправдывали надежд – при залповом пуске в цель попадала лишь первая, остальные либо самоликвидировались, либо летели в “молоко”. Специалисты позже разобрались, в чем дело, и на данный момент проблема решена, но в 2012 году ситуация была неясной. Именно это активизировало работы по ракетным ядерным поездам.

К 2016 году, по заявлению Главкома РВСН Сергея Каракаева, проектирование нового БЖРК под условным названием “Баргузин” было завершено. По словам Каракаева, “Баргузин” будет значительно превосходить своего предшественника по точности, дальности полета ракеты и другим характеристикам, что позволит ему находиться в составе РВСН минимум до 2040 года. В конце 2017 года, по его словам, Верховному главнокомандующему РФ В.В. Путину должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК нового поколения.

Разработку БЖРК вел Московский институт теплотехники, где создавались “Тополь”, “Ярс” и “Булава”. Надо думать, что выводы из неудач в создании ракеты морского базирования там сделали. Главное – ракеты стали легче. Это позволило убрать демаскирующие признаки – усиленные колесные пары и два тянущих тепловоза. Возможно, увеличилось общее число ракет на одном поезде. По сути, БЖРК стали сухопутной стратегической лодкой, поставленной на рельсы. Поезд может быть полностью автономен в течение месяца. Все вагоны герметичны, защищены от стрелкового оружия и поражающих факторов атомного взрыва.

Состав номер ноль

Получив в конце 1960-х годов распоряжение о начале работы над проектом боевого железнодорожного комплекса, конструкторы днепропетровского КБ «Южное» сразу поставили перед собой задачу создать не просто подвижную стартовую площадку для межконтинентальных баллистических ракет. Они задумались над тем, как сделать ее максимально незаметной, а значит, практически неотличимой от других грузовых и пассажирских составов, курсировавших по советским железным дорогам.

Пусковой контейнер БЖРК «Молодец» на платформе, с которой снята маскировка в виде вагона-рефрижератора. Фотография сделана в процессе утилизации комплекса

Решение пришло достаточно быстро: поскольку для обслуживания и управления ракетным комплексом требовалось немалое количество личного состава (порядка 70 человек), решено было замаскировать «поезд-призрак» под грузопассажирский состав. А сами ракеты, которых в каждом БЖРК было три, разместить в вагонах-рефрижераторах: из всего советского вагонного парка только они были достаточно длинными, чтобы в них можно было спрятать пусковой контейнер с твердотопливной ракетой, и при этом практически не имели окон и других крупных технологических отверстий, которые пришлось бы маскировать.

Но от идеи до воплощения «ракетного поезда» в металле прошло почти два десятка лет, и дело было не только в том, что довольно долго не удавалось создать ракету нужных габаритов, которая при этом отвечала бы всем требованиям военных. Серьезная проблема возникла с тем, как именно возить эту ракету по железной дороге. Вес пускового контейнера с «начинкой» достигал 105 тонн, а вес обычного товарного вагона не превышал 65-70 тонн, и это означало, что нужно усиливать колесную систему. Решение нашлось в использовании дополнительных колесных тележек: у каждого вагона-ракетоносца их было не две, как обычно, а четыре. Второй проблемой оказались габариты пускового контейнера: он, как ни старайся, не помещался внутри стандартного вагона-рефрижератора. Пришлось делать складной обтекатель: при старте специальная система «надувала» его, и он принимал коническую форму.

Два боевых железнодорожных ракетных комплекса на базе утилизации ядерного оружия, начало 2000-х годов

Наконец, короткий состав из семи-восьми вагонов существенно выделялся бы на фоне других грузопассажирских поездов, курсировавших по советским железным дорогам. Это демаскировало бы боевой железнодорожный ракетный комплекс, и значит, нужно было делать его длиннее. Добиться этого за счет прицепленных обычных вагонов было невозможно по соображениям секретности: на «поездах-призраках» даже локомотивные бригады состояли только из офицеров и прапорщиков. Тогда решено было увеличить число ракет в каждом спецсоставе до трех — но такой вес оказался не по силам одному обычному тепловозу. В итоге каждый ракетный поезд тянули два или три тепловоза: третий цеплялся сзади и работал толкачом или ставился за двумя основными впереди состава.

Вагон с пусковым контейнером баллистической ракеты и уже разоруженный такой же вагон на базе утилизации ядерного оружия, сокращаемого по советско-американским договорам

БЖРК «Скальпель» — предыдущие поколение ядерных поездов

Впервые разработки ядерных поездов начали проводиться в 60-х годах двадцатого века. Работы велись в СССР и США примерно параллельно.

При чем идею создания, по легенде, подбросили, именно, американцы. После неудачных попыток Соединенных Штатов по созданию комплекса было решение пустить дезинформацию о том, что такие поезда активно создаются и скоро выйдут на рельсы. Цель ложной информации была одна — заставить Советский Союз вкладывать огромные средства в нереализуемую задумку. В итоге — результат превзошел все ожидания.

13 января 1969 года был подписан Приказ Главнокомандующего «О создании подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) с ракетой РТ-23», во исполнение которого к 1980-м годам в СССР впервые в мире был запущен в производство и испытан в условиях, приближенных к боевым, ракетоносец на железнодорожной платформе, аналогов которому не было и нет во всем мире. Как говорили специалисты, на планете не существует более грозного и мобильного орудия, чем подвижный железнодорожный боевой состав с континентальной ракетой на борту.

Над созданием комплекса работал коллектив Российской Академии Наук во главе с братьями Алексеем и Владимиром Уткиными. В ходе создания перед конструкторами стояло несколько серьезных трудностей.

- Во-первых, масса поезда — огромный вес мог деформировать железнодорожное полотно. Вес самой маленькой МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) составлял 100 тонн.

- Во-вторых, прямое пламя при запуске ракеты расплавляло поезд и рельсы, на которых он стоял.

- В-третьих, контактная сеть над вагоном, естественно, была препятствием для запуска ракеты. И это далеко не весь список проблем, с которыми столкнулись советские специалисты.

В БЖРК были использованы ракеты РТ-23У (по классификации НАТО СС-24 «Скальпель»). Для состава были изготовлены специальные ракеты, обладающие выдвижными соплом и обтекателем. Одна ракета несет разделяющуюся головную часть типа «MIRV» с 10 боеголовками мощностью 500 килотонн каждая.

Для распределения нагрузки на пути было принято оригинальное решение. Три вагона были соединены жесткой сцепкой, что обеспечило распределение веса ракеты на более длинный участок железнодорожного полотна. В боевом состоянии выдвигались специальные гидравлические лапы.

Для отведения контактной подвески сети, мешающей запуску было придумано специальное устройство, которое аккуратно убирало провода из зоны работы комплекса. Сеть перед запуском обесточивалась.

Для запуска ракеты было придумано также гениальное решение — минометный пуск. Пороховой заряд выбрасывал ракету на 20 метров над землей, после этого еще один заряд корректировал наклон сопла ракеты в сторону от поезда и уже после этого включался двигатель первой ступени. Таким образом столб пламени огромной температуры не наносил повреждений вагонам и путям, а был направлен в нужную сторону.

Автономность ракетного поезда составляла более 20 суток.

20 октября 1987 года, после проведенных на Семипалатинском полигоне испытаний, ракетный полк РТ-23УТТХ «Молодец» заступил на боевое дежурство. А уже к 1989 году на территории СССР были развернуты 3 дивизии БЖРК, рассредоточенные на расстоянии многих тысяч километров: в Костромской области, в Пермском и Красноярском краях.

Устройство БЖРК включает в себя железнодорожные модули различных назначений, а именно: 3 пусковых модуля МБР РТ-23УТТХ, 7 вагонов в составе командного модуля, модуль с запасами ГСМ в железнодорожной цистерне и 2 тепловоза модификации ДМ-62. Работа над усовершенствованием оборудования не прекращалась и после поступления в войска, и его боевой потенциал неуклонно рос.

БЖРК «Молодец» были кошмаром для американцев. На отслеживание поездов-призраков выделялись огромные средства. Спутники-разведчики искали 12 поездов-призраков по всей стране и никак не могли отличить боевой комплекс от состава с рефрижераторами (вагонами-холодильниками), везущими продукты питания.

После развала Советского Союза, уже в России все изменилось. 3 января 1993 года в Москве подписывается договор СНВ-2, согласно которому РФ должна уничтожить часть своего ракетного потенциала, в том числе и ракеты РТ-23У, поэтому к 2005 году, по официально версии, все БЖРК снимаются с боевого дежурства и уничтожаются, а несколько уцелевших отправляются на хранение для дальнейшей утилизации.

Комплекс официально стоял на боевом дежурстве в Советском Союзе в течение примерно 20 лет, до 2005 года.

Существует ли БЖРК сейчас?

После подписания международного договора СНВ-2 в январе 1993 года Россия лишилась своих боевых железнодорожных ракетных комплексов. Сейчас большинство из них уничтожено, а оставшаяся часть превратилась в экспонаты, стоящие на запасных путях железнодорожных депо. Поэтому фактически до 2006 года наше государство оставалось без ударной группировки для нанесения ответного удара с колоссальными мобильными возможностями. Но в 2002 году Россия отказалась ратифицировать договор СНВ-2, что означало возможность восстановления баллистического ракетного потенциала.

Как было сказано выше, ни у одной из мировых держав в настоящее время не имеется ни одного рабочего БЖРК, состоящего на боевой службе. Единственной страной, предпринимающей шаги по созданию БЖРК, является Россия, и в процессе создания комплекса прошло уже несколько этапов.

Ядерный чемоданчик

Владение МБР с ядерными боеголовками налагает большую ответственность – надо исключить возможность случайного пуска ракет и начала атомной войны. Для этого были придуманы особые коды, хранящиеся в «ядерном чемоданчике». В СССР/России «ядерный чемоданчик» – это система «Чегет». Разослать коды по стартовым комплексам может только президент. На местах эти коды введут в «мозг» МБР, и два оператора смогут запустить ракету, выполняя операции параллельно, «в два ключа».

Но первый удар противника может уничтожить и президента, и «чемоданчик». Поэтому для дублирования «Чегета» в середине 1980-х гг. создали систему управления «Периметр». Ее включают в угрожаемый период, но «Периметр» не сработает, пока будет получать «удерживающие» сигналы из пункта управления Стратегическими ядерными силами. В случае отсутствия сигнала и ответа на запрос «Периметр» без участия человека запустит «управляющую» ракету, и она подаст команду на старт всем пусковым установкам страны. Включенный «Периметр» подобен зажатой в руке гранате с выдернутой чекой. Пока гранату не выпустят, взрыва не будет, но если держащий гранату человек будет убит – взрыв неизбежен. Поэтому на Западе «Периметр» называют «мертвая рука». «Периметр» сделал ответный удар неотвратимым, и это отбивало у противника желание напасть с применением ракетно-ядерного оружия.

Поделиться ссылкой